Para haber tenido una carrera de solamente dos décadas, Rafael, Raffaello Santi o Sanzio (1483-1520), ocupa un lugar excepcional en la historia del arte universal, y con justicia. El renacimiento italiano no fue escaso en maestros de muchas artes, y entre ellos Rafael es uno de los más grandes, con un robusto legado en pintura, dibujo, diseños, arquitectura y arqueología. Imaginó altares suntuosos para la Virgen y el Niño Jesús, reprodujo el dramatismo del Gólgota en el paisaje italiano, honró a su manera la memoria de santos y ángeles, hizo de una paleta reducida una brillante fuente de rojos y verdes, decoró sublimes estancias papales, recreó la academia ateniense, trazó escenas bíblicas en tapices y bronces, se quejó ante autoridades eclesiásticas y civiles por la destrucción de monumentos antiguos, edificó en la basílica de San Pedro y en la vida privada, amó hasta su último suspiro.

Rafael murió en 1520 y ‘casi’ muere de nuevo en 2020, cuando la exposición de aniversario planeada en la National Gallery de Londres tuvo que ser postpuesta debido a la pandemia del coronavirus. Así que es con mucha expectativa, de puertas para adentro y para afuera, que se ha abierto la muestra en el año 2022 que revisitamos en nuestro Archivo.

El renacimiento italiano no fue escaso en maestros de muchas artes, y entre ellos Rafael es uno de los más grandes, con un robusto legado en pintura, dibujo, diseños, arquitectura y arqueología.

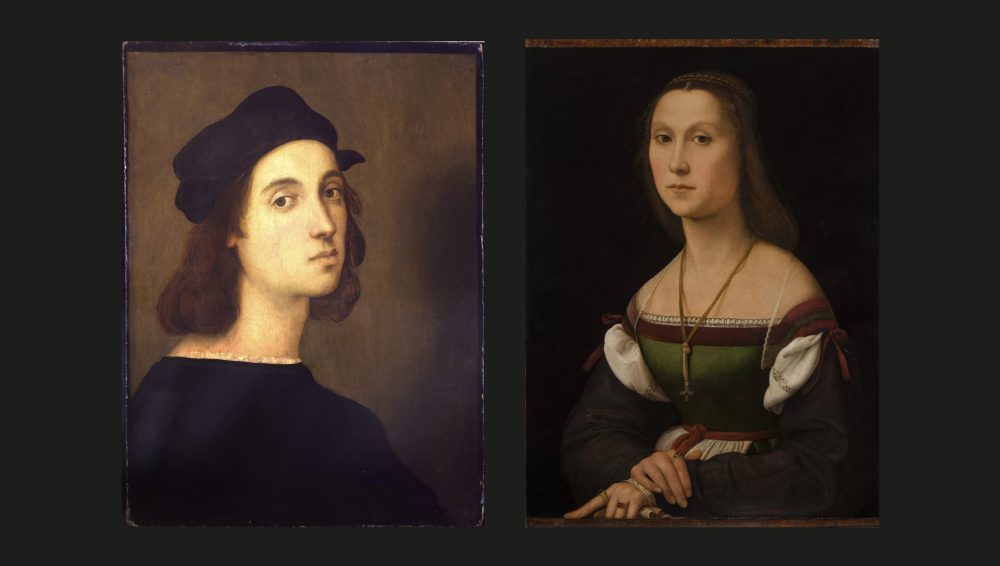

Inquieto desde joven por la cuestión propia de la identidad, dejó también varios autorretratos, dos de los cuales hacen parte de la muestra, acertadamente ubicados al comienzo y al final del recorrido. El primero, que apareció registrado en 1631 en el inventario Medici en Florencia como “un retrato de Raffaello de mano suya”, puede datar de 1506-8 y prepara al visitante para la experiencia que viene. Del protagonista se ven los hombros y el rostro de medio lado. Nada muestra su oficio, y su vestimenta oscura hace resaltar la expresión facial: observa, no mueve los labios pero tiene ambición y confianza. La imagen evoca la alusión del artista como “poeta mudo” en el Diálogo de la pintura, de Pietro Aretino, señalado en el libro-catálogo de exposición (David Ekserdjian, Tom Henry y otros autores).

¿Qué contiene el silencio del artista? En primer lugar, un elocuente contenido teológico. Las distintas Madonnas, caracterizadas por la expresión de intimidad y ternura entre la Virgen y el Niño Jesús, pasando por otras de la Sagrada Familia, el camino del Calvario hasta llegar a la muerte y resurrección de Cristo, así como otras imágenes de santos y profetas, hilvanan un relato interior, estético y religioso, del artista (para quien, a propósito, se ha dicho que en algún momento se le consideró apto para cardenal).

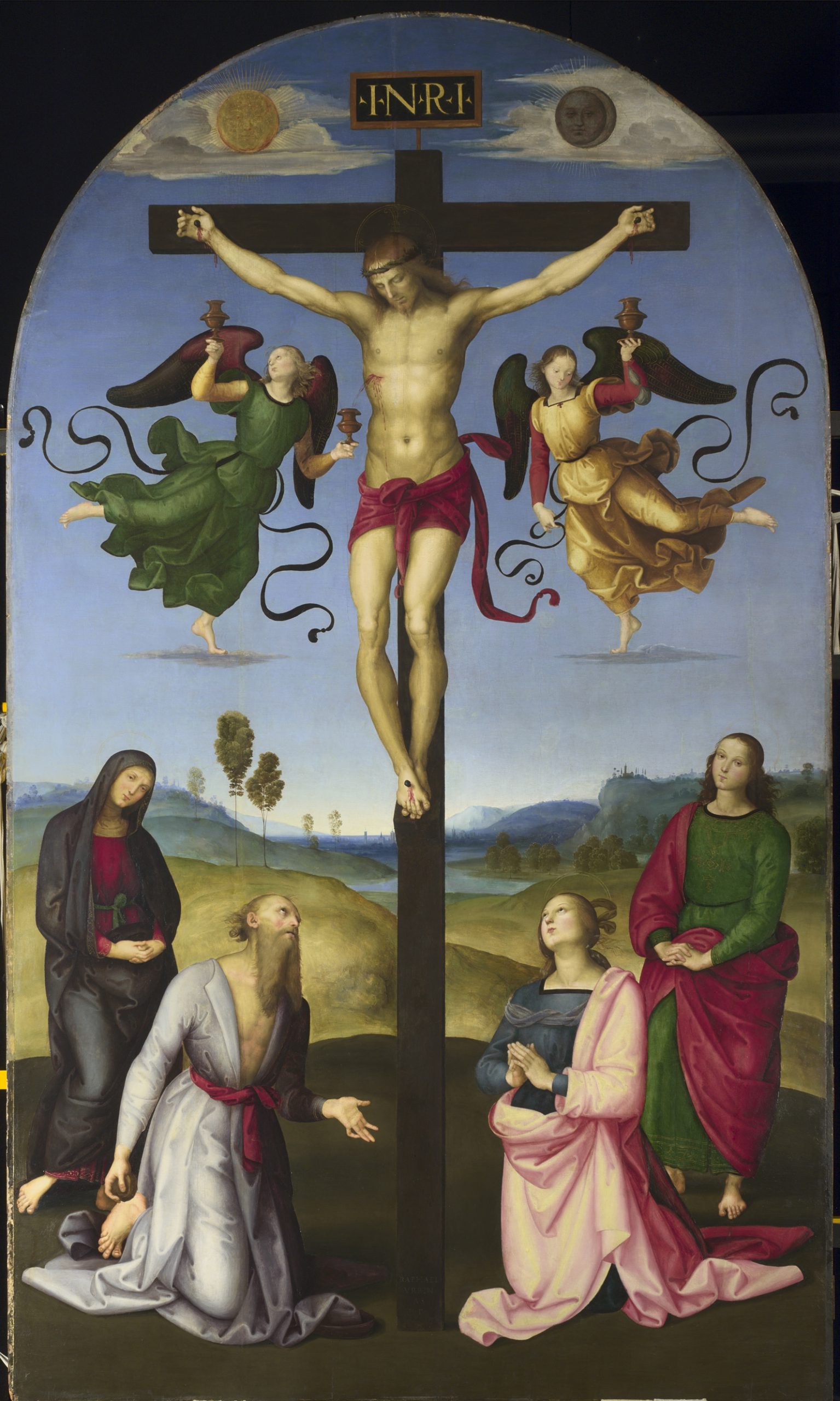

La Madonna del Granduca (c.1506-7), por ejemplo, permite apreciar el trazo del artista para reflejar la intimidad entre la Virgen y su hijo, la ternura al cargarlo, aunque las miradas de ambos se dirigen a un punto indefinido que inmediatamente capta la mirada del observador sin dirigirse a él directamente. La Crucifixión con la Virgen, Santos y Ángeles, también conocida como La Crucifixión Mond o Altar Gavari (1502-6) fue encargada a Rafael por un comerciante de lana y banquero, Domenico Gavari, para su monumento fúnebre en una capilla en la iglesia de San Domingo en la población de la región italiana de Umbria.

La cruz se eleva con la figura de Cristo, a cuyos pies están la Virgen y San Jerónimo de rodillas, y el apóstol Juan y María Magdalena de pie, con un paisaje de un valle y la Ciudad del Castillo en la lejanía. Dos ángeles sostienen sendos cálices en los cuales recogen la sangre de Jesús. En el cielo, el sol y la luna aparecen simultáneamente aludiendo al eclipse del momento en el cual expira el Hijo de Dios. Las expresiones faciales transmiten dolor pero con un acento sereno que se desliza hacia el fuerte significado eucarístico de la composición.

La Madonna Ansidei (1505), hecha para el altar de la capilla de una familia con ese nombre en Perugia, muestra a la Virgen de nuevo con el rostro ligeramente inclinado, con el Niño, un libro, San Juan Bautista que señala a Jesús con el índice derecho y San Nicolás de Bari, en una composición de perfecta armonía de geometría en el trono central, las columnas rectilíneas, las vestimentas, posturas y el paisaje de fondo.

En La Madonna de los Rosados, Rafael acentúa el rosa de las mejillas de la Virgen y el Niño, la intimidad de ambos, las flores que cada uno tiene y que aluden a la Virgen como madre de Jesús y de la Iglesia, en un cuadro claramente inspirado en la llamada Madonna Benois de Leonardo da Vinci (c.1478-82).

En una de las más bonitas y conmovedoras pinturas de Rafael, la llamada Tempi Madonna (c.1508), María carga a su hijo entre los brazos, lo acaricia y su sonrisa denota alegría, exaltación ante la criatura, inspirado en El milagro del recién nacido (c.1450), del artista Donatello en la Basílica de San Antonio de Padua en Italia.

Una exposición de Rafael no estaría completa sin la referencia al papa Julio II, y el retrato (1511) es un punto destacado en la exposición. Elegido en 1503, favoreció ampliamente las artes durante sus diez años de pontificado, incluyendo el patronazgo a Miguel Ángel para el techo de la Capilla Sixtina. Al joven Rafael encargó la decoración de cuatro salas del conjunto conocido como las Estancias del Vaticano, además de otras obras como la Madonna Sistine.

En la pintura de la National Gallery, el pontífice aparece vestido con rojo y blanco, sentado en una silla, con la barba que se dejó crecer en el otoño de 1510, cuando Bolonia cayo en manos de los franceses -prometió no cortársela hasta que fueran expulsados-, el rostro inclinado y con una expresión de meditación aunque sin debilidad. Su mano en el brazo de la silla reafirma autoridad. En su momento, el retrato impactó por el parecido con el personaje real, que era temido también por su “terribilità”, según Giorgio Vasari en su famoso tratado Vidas de los excelentes pintores, escultores y arquitectos (1550, edición revisada 1568).

Una exposición de Rafael no estaría completa sin la referencia al papa Julio II, y el retrato (1511) destaca en el recorrido.

Rafael fue el artista de cuatro estancias: la del Sello, la de Heliodoro, la del Incendio del Borgo y la Constantino. Una visita en persona al conjunto -hoy parte de los Museos Vaticanos- es irremplazable, por supuesto, pero la exposición intenta dar una impresión al visitante con varias descripciones y piezas, incluyendo la reproducción en gran formato de La Escuela de Atenas que representa el conocimiento de los antiguos pensadores alrededor de Aristóteles y Platón, mientras los filósofos clásicos transcurren en el tiempo y el espacio hacia el templo, del mundo pre-cristiano al cristiano.

La exposición llama la atención sobre una presencia que quizá para algunos es inadvertida, la del mismo Rafael, que se pintó a sí mismo en una esquina del impresionante fresco. El polifacético artista se sabe también heredero del pasado, y se hace presente discreta pero claramente, participando como observador que sabe más de lo que delataría su edad, en un gesto que recuerda al primer autorretrato mencionado antes.

Por fuera de las cortes nobles, Rafael también pintó a otros personajes. Destacan, por ejemplo, ‘La Muda’ una mujer sentada, con una vestimenta y joyas que señalan su estado civil (casada, por llevar anillos) y social (elegante sin estridencia), con su boca perfectamente cerrada que focaliza toda posible interpretación en ese restringido gesto. La Donna Velata (1513-14) es el retrato de una mujer que ‘habla’ con su mirada vivaz, su mechón de cabello ligeramente movido sobre la frente, la mano derecha entre el pecho, su velo que cae perfectamente sobre un traje pintado con lujo de detalle. Por su parte, La Fornarina (1519-20) mira con desparpajo, semidesnuda, con un velo traslúcido y un turbante sentada entre foliage. No se conoce el nombre real de la mujer, cuyo apodo podría indicar su baja reputación social pero, para el autor, un retrato tan precioso que hizo, según referencias varias, para tener en su casa.

La modelo de La Fornarina (1519-20) mira con desparpajo, semidesnuda, con un velo traslúcido y un turbante sentada entre foliage. La cinta del brazo que dice ‘Raphael Vrbinas’ se ha tenido como prueba de autoría.

Entre los retratos masculinos, dos son particularmente impactantes. Parecen resumir la vida en juventud y vejez pero dotando a cada protagonista de una presencia casi infinita. El primero es el retrato de Bindo Altoviti, un conocido banquero amigo de Rafael de quien se conoce bastante por archivos y por otras imágenes de él ya mayor. Aquí es apenas un muchacho de ojos grandes, labios gruesos, cabello rubio bajo una boina negra que lleva una capa azul. Como hizo Leonardo da Vinci con varios de sus motivos, Rafael consigue magistralmente que la mirada del personaje se cruce inmediatamente la del observador en una comunicación visual que da mérito a la mucha admiración que se tiene de esta obra.

De otro lado, el retrato Baldassare Castiglioni (1519) pone sobre el lienzo a un hombre mayor, para quien la edad es sabiduría pero no cansancio. Sus ojos azules miran con atención, las manos son firmes y la postura segura con una vestimenta entre negros, blanco y grises, y una boina sostenida con elegancia sin afectación, propia del autor de un tratado memorable sobre el modelo del caballero del Renacimiento: Libro del Cortegiano (1528).

Castiglione, un escolar amigo de Rafael posa evidentemente para el artista pero con una familiaridad que revela amistad y colegaje entre lienzos y letras. Escribieron juntos una carta al papa León X pidiéndole que detuviese la destrucción de monumentos antiguos en Roma y describiendo el proyecto de reconstrucción visual de la ciudad que Rafael dejó dejó inconcluso. La carta, también en la exposición es un testamento estupendo de las ideas de ambos sobre historia, arquitectura y el deber con el pasado.

La exposición se cierra con el autorretrato de Rafael con Giulio Romano (1519-20). Romano fue su asistente y pupilo. En esta pintura, Rafael mira al frente, la mano izquierda en el hombro del joven, que parece voltear a mirar al maestro atentamente mientras que la mano derecha de Rafael se funde entra las vestimentas casi dirigiendo, a su vez, la mano derecha en movimiento de Giulio a quien, según Vasari, Rafael no hubiera querido más si hubiera sido su hijo.

Se sabe que, de niño, Rafael se familiarizó con los pinceles al lado de su padre, el pintor Giovanni Santi y con el estímulo de su madre, Magia di Battista Ciarla. En su juventud, como aprendiz en el taller del más importante pintor de la época en el centro de Italia, Pietro Vannucci ‘Il Perugino’, nutrió prontamente su talento, tanto que Miguel Angel (Michelangelo Buonarroti), años después, diría que el estilo de Rafael indudablemente estaba marcado por ambos, Santi y Perugino.

En este cuadro final, Rafael indica el sucesor. No obstante, como señalan Ekserdjian y Henry, el trazo agitado y la composición desigual del trabajo de Giulio, posteriormente a la muerte de Rafael, sugieren que su carácter impulsivo afectó el perfeccionamiento que se hubiera esperado. Tampoco tenía el don de dirección de su antecesor, que milagrosamente lograba mantener los temperamentos calmados y las buenas relaciones de los artistas dentro y fuera de su taller.

Lo que ha seguido estos siglos es fama, leyenda, especulación, intriga sobre un hombre de cuya vida privada realmente se conoce muy poco con certeza (sólo sobreviven dos cartas personales con mínima información fuera de asuntos de trabajo) pero cuyo arte se reconoce universalmente. Lo sobrenatural como si fuera natural, lo no visto como visto, entre el idealismo y el realismo con un orden único: quinientos años después, Rafael trae gracia, armonía, belleza para un mundo necesitado de todas ellas.